وعي السقوط في رواية سماء تمطر خوفًا: لعبة الزمن ومنطق الاستقواء وحتميّة الموت

وعي السقوط في رواية سماء تمطر خوفًا: لعبة الزمن ومنطق الاستقواء وحتميّة الموت

ثناء المحمّد: أستاذ مشارك في كلّيّة الآداب، قسم اللّغة العربيّة، جامعة حلب

ترتسم الحربُ في صورِها الجحيميةِ في رواية "سماء تمطر خوفًا" لغسان خالد؛ إذ تُفضي إلى الفقر، وتفتحُ المجالَ لاستغلالِ رجالِ السلطةِ والمتنفذينَ للفقراء، وتحويلِهم ساحةً لمعركةِ الفسادِ والوعودِ الشعاراتيةِ الكاذبة. كما تسودُ الأنانيةُ حرصًا على التمسّكِ ببقايا الحياةِ على ما يُسمّى وطنًا، وينتشرُ الجهلُ المتفشّي بين ظهراني الناسِ الذين ينقادون وراء الوعودِ أملًا بغدٍ جميلٍ آمنٍ، وتشيعُ المحكياتُ الشعبيةُ الخرافيةُ عن عالمِ الجنّ والاختلاطِ بهم. ويعمّ الفسادُ؛ فيُخدَعُ الناسُ وتُنهَبُ مستحقّاتُهم من ثرواتِ البلادِ بدعوى خدمةِ أبناءِ الوطن، وهي في الحقيقةِ مجازرُ وجرائمُ حربٍ ضدَّ الإنسانيةِ تصبّ في دعمِ مصالحِهم.

يقتصرُ بحثُنا، هنا، على الشخصيتينِ الرئيسيتينِ في الرواية، وهما "حسّانُ الخالد" و "رايةُ صقراوي"، نموذجينِ للشبابِ الواعي المثقّف؛ وعلى الرغمِ من كلِّ المآسي الشخصيةِ التي مرّا بها، فإنهما يمثّلان شريحةً واسعةً من مثقّفي اليمنِ الذين يطمحون إلى أن يكونَ وطنُهم في مصافِّ الدولِ المتطورةِ المثقفةِ الواعية.

والمقصود بــ وعي السقوط هنا هو إدراك (حسّان الخالد وراية صقراوي)، ومعهما القارئ، أن الوطن، في سياق الحرب، يعيش انهيارًا شاملًا على المستويات كافة:

زمنيًا: من خلال الحنين إلى الماضي، والعيش في استرجاع ذكرياته المضيئة، مقابل حاضر ينهار بسرعة، ومستقبل غامض لا يُرى فيه بصيص أمل.

سياسيًا واجتماعيًا: عبر إدراك أن ما يُسمّى "القوة" ليس سوى استقواء للفاسدين وأمراء الحرب على الفقراء والنازحين.

وجوديًا ونفسيًا: إذ يصبح الموت حتميًا، لا بوصفه نهاية طبيعية فحسب، بل باعتباره الخلاص الوحيد من حياة مدمّرة لم تعد تُحتمل.

إذن، وعي السقوط يعني الوعي بأن الوطن، ومعه أفراده، يسيرون نحو هاوية لا مخرج منها، حيث تتقوّض قيم البناء والحياة، وتُستبدل بفساد وحرب وخراب، فلا يبقى أمام الإنسان إلا التمسك بالماضي أو التسليم بحتمية الموت.

لعبة الزّمن:

في حديثنا عن لعبة الزمن في الرواية، نلحظ أنّ الروائي نوّع في تقنياته بين الاستباق والاسترجاع.

الاستباق: اعتمدت الرّواية في بعض الأحيان على تقديمِ الأحداثِ سرديًّا فيها، في "مفارقةٍ تتّجهُ نحو المستقبل بالنّسبةِ إلى اللّحظةِ الرّاهنة"[1].

ومن أبرز أمثلته لقاء ماريا الصحفي بحسّان بعد هروبها من مختطفها الذي ادّعى أنّه عالم ديني، وقام بتنويمها وهتك عرضها، ثم أجبرها على التوقيع على عقد الزواج وهي مغيّبة الوعي. ماريا، ابنة عائلة يمنيّة مثقفة هاجرت بعد الفضيحة، ظلّت تحاول النجاة من الحرب والعودة إلى أهلها، غير أنّ قذيفة أصابت إحدى المدارس التي احتمى بها الناس، فاختتمت حياتها شهيدة. وقد بقيت صورتها حيّة في ذاكرة الطبيبة راية صقراوي التي تعرّفت إليها لاحقًا وتقاسمت معها الأفكار والطعام والنوم، قبل أن يتحوّل استشهادها إلى منعطف حاسم في مسار راية على الصعيدين الشخصي والواقعيّ[2].

الاسترجاع:

الاسترجاعُ: "مفارقةٌ زمنيّةُ تعيدنا إلى الماضي بالنّسبةِ للّحظةِ الرّاهنة"[3]. وقد احتلّ مساحة أوسع في الرواية، بما يكشف رغبة الشخصيات في الارتماء إلى الماضي والحنين إليه ــ رغم قسوته ــ هربًا من حاضر محكوم بانحدار متسارع، ومستقبل غائم لا يلوح فيه أفق للأمل.

ومن أمثلةِ الاسترجاع سردُ مشهدِ والدِ حسّان وهو آتٍ إلى مدرستِه ليأخذَه في سفرٍ مع والدتِه، ليكون هذا التّذكّرُ آخرَ عهدٍ له بالرّاحةِ، والأمانِ، وإدراكِ معنى الوطنِ الحقيقيّ المفقود فيما بعد[4].

يتبدّل مواقعِ الرّاوي سرديًّا في الرّواية بين موقعَين اثنين، ففي حديثِ حسّان الخالد عن نفسِه وعائلتِه وفلسفتِه حول الوطنِ والحرب والحياة، كان الرّاوي نفسُه البطلُ، يروي سرديّاته وآلامه وأحلامه بصيغةِ المتكلّم. في حين يتبدّلُ موقعُ الرّاوي سرديًّا، وينفصل عن الشّخصيّة الرّئيسة؛ حين تنحو الرّوايةُ إلى حياةِ راية صقراويّ وعالمِها الخارجيّ والدّاخليّ بتبدّلِ مواقفها من الحياة والموت بعد أحداثٍ مفصليّةٍ عاينت أحداثَها، فيغدو الرّواي متحدّثًا عن الطّبيبة راية بوصفِها آخرَ.

منطق الاستقواء:

تبدو القوّةُ استقواء على المظلومين، والمنكوبين، والبائسين الفقراء الّذين لا يملكون من النّفوذِ والفسادِ ما يجعلُهم أمراءً للحرب، كما لا يملكون من النّقود ما يجعلهم ينجون من أوطانهم الّتي خذلتهم بالهجرة عنها. ففي الحرب يبدو الاستقواء على النّازحين في أوطانهم من بقعةٍ مؤجّجةٍ بالصّراعات إلى بقعةٍ يُخيَّلُ للنّازحِ فيها أنّها ربّما تكونُ أكثرَ أمانًا من تلك الّتي باتت جحيمًا، وهذا ما رصدناه في الرّوايةِ، سعيٌ مستميتٌ للأمان.

ومن مظاهر الاستقواء الّتي رصدتها الرّوايةُ التّسليحُ، واللّهاث وراء المناصب، واستغلالها للمصالح الشّخصيّةِ، فتغدو مظاهرُ التّزويرِ في انتخابات مجلس النّوّاب، وانتخابات الرّئاسة، وإشعالِ فتيل الطّائفيّة بالخفاء والعلن بين كبار أمراء الحرب فقط؛ في حين يبدو مشهدُ الشّعبِ نفسُه معبّرًا عن طوافه في بقاع الوطن بقعةً بقعةً بحثًا عن الأمان من دونِ اكتراثٍ بأسباب الحرب وفتنتِها. في السقوط لا تعلو طائفةٌ على أخرى، فالجحيم ينتظر كلّ أبناء الوطن من الشّعب. يسردُ الرّاوي جانبًا من معاناة راية المتكرّرة في مخيّماتِ النّزوح:

"يكونُ القيظُ داخلَ الخيمةِ أشدَّ من خارجها. في كلِّ ليلةٍ كانت تفتقدُ شيئًا وتتمنّى لو وضَعتْه في الحقيبة الكبيرة: شموع، قناني مياه، كتب. وحدها المنازلُ مستودعُ الحياة، سترٌ وغطاء. تمرُّ في شريطِ ذاكرتها الأخبارُ الّتي قرأتْها في كشك والدها، كم من البيوتِ أُحرقت أو دُمّرت أو فُجّرت بسبب خلافٍ سياسيٍّ أو قَبليّ. فقدانُ المنازلِ طمسٌ لوجودِ الإنسانِ وشطبٌ لكيانه"[5]. ويقولُ حسّان في معرضِ أفكاره عن الحزن الّذي يجتاح العامّة البسطاء، في مقابل تحجّر مشاعرِ مُشعلي الحربِ ومتنفّذيها: "يبكي الإنسانُ حتّى يضيعَ صوتُه، ولا يرقُّ قلوبُ الّذين بهم شهوةٌ للسّلطة"[6].

حتميّةُ الموت:

لا شكَّ أنّ من يعي حقيقةَ سقوطِ وطنِه في الحرب، يمتلكُ يقينًا يفضي به إلى حتميّةِ الموت، وهذا ما يؤكّده بطلا رواية "سماء تمطر خوفًا"، ويتمثّلُ هذا اليقينُ، لدى كلٍّ من الشّخصيّتين، من عدّةِ مستوياتٍ أهمُّها المستوى الزّمانيّ، والمكانيّ، والنّفسيّ، والأيديولوجيّ، ومستوى الصّياغة التّعبيريّة[7].

فما عاناه حسّان الخالد على الصّعيد الشّخصيّ إثر فقدانِ عائلتِه جميعها، أفضى به إلى هشاشة فكرة الموتِ الّذي يكون راحةً من حياةٍ لا حياةَ فيها، فقد سُجن أبوه في سجن سياسيّ، ثمّ عاد بعد إحدى عشرة سنة، وكأنّه ليس هو؛ لا وجهُه ولا نظرتُه ولا أملُه بالحياةِ نفسُه، ثمّ ناضل ليسترجعَ منزلَه في صنعاء ممّن أخذوه منه عنوة، وبعد نضالٍ ومحاكمات بين وخصومه، وجد مقتولًا على شارع قريبٍ من منزله، أمّا جدُّه وجدّتُه اللّذان قضى حياته في كنفَيهما، فقد ماتا في أثناء مجيئهما للعيش مع حفيدهما للاستقرار في منزله بعد عنائهما في حياتهما. وقد تدهورت الحافلةُ الّتي يقودها (شاجع)؛ من أبناء قريته، وهو صاحب النّظرة الزورباويّةِ في الحياة، إلى جُرُف لم تعبّده الحكومةُ بعد مطالباتٍ شعبيّةٍ كثيرة بتأمينه، ولكن لا مجيبَ لنداءاتِ الفقراءِ البسطاء!

أمّا الطّبيبةُ راية الصّقراويّ فقد أنهكتها الحروب التي ما زالت تندلع، وتقذفُها وأسرتَها من مكان إلى مكان، ولكن بعد فقدانها ماريا الصّحفيّ بقذيفة في أثناء النّزوح الجماعيّ إلى إحدى المدارس اضّطربت صحّتها النّفسيّة، فغامر والدُها بقرار الهجرةِ غير الشّرعيّة عبر البحر بقوارب الهرب من الموتِ الوطنيّ إلى الموتِ الحتميّ، فقد فقدت والدَيها، وأُسعفت إلى أقربِ مستشفى، وفيها عرفت أن كلُّ من في القارب قد غرق واستنتجت راية ما تعرّض له والداها، ولم يعدّ مهمًّا ما سيتحدّث به الدّكتور قاسم معها.

يُصوّبُ الدّكتور قاسم عينيه نحوها بارتباك، لكنها لم تبدِ ردّةَ فعلٍ معتادة على فقدان من معها في القارب. حرّكَ رأسَه على طريقتِه في طردِ شعورٍ داخله.

- "من كانوا؟"

- "والدايَ ونازحون."

ببرودٍ دفعت راية نصف جسدها إلى الأعلى، سحبت السّائل الّذي يقطر في وريدها. لم يرفّ لها جفنٌ ألمًا، ولا تعبيرَ يمكن التقاطُه سوى الجمود. أنزلتْ قدميها إلى الأسفل: قالت، استجابة لعرض العمل في المستشفى: "مستعدّةٌ للعملِ من الآن."[8].

ليس ما وصلت إليه الطّبيبة راية الصّقراويّ برودةً في المشاعر، بل وصلت بها الحالُ إلى عَتَبةِ الألم، والاكتفاءِ من الحياة، فلا شيءَ مستبعدٌ والعالمُ يسرِع إلى الهاوية، والحقيقةُ أنّ قارئ الرّواية بشكل عامّ يدخل في علاقةٍ "مع الشّخصيّة الرّوائيّةِ لا يمكن أن يعيشها مع شخصيّةٍ من لحمٍ ودم: يمكنُ أن يرافقَها في لحظاتِ عزلتِها الّتي لا يمكن المجاهرة بها كثيرًا، ولا سيّما في حالةِ السّردِ الّذي يفضّلُ التّبئير الدّاخليّ"[9].

وما رسّخ وعيَ السّقوط لدى الطّبيبة راية الصّقروايّ، سعيُها بالإسراع نحو المستقبلِ- الموتِ لدى بعض مرضاها في المستشفى، فقد كانت تعجّلُ بقَدَرِ أولئك الطّيبين من المرضى الّذين تتراءى البراءةُ في وجوههم، وترتسمُ في أعينِهم أسئلةً غامضةً مستنكرةً للحرب في وطنهم، عبر إعطائهم حقنةً للرّحمة من هذه الحياة، وتتراءى لها صورُ الطّيبين الّذين ارتاحوا من حياتهم لئلّا تتراجعَ أو تشعرَ بالذّنب، وتسوّغُ لنفسِها ذلك؛ فقد جاء على لسانِ الرّاوي العليم بكلّ شيء:

"دخنّت سيجارةً وهي تفكّرُ بغموضِ نحلة العامر أو ماريا الصّحفيّ الّتي تبدّتْ لها الآن. فكّرت أكثرَ بطريقةِ موتِها. هل هناكَ مخلّصٌ رحيمٌ يفصِلُ الرّؤوسَ عن الأجساد. لا هذا ليس مخلّصًا، إنّه مجرمٌ، المخلّصُ الرّحيمُ إن خدشَ الجسدَ وأخرجَ قطرةَ دمٍ واحدةٍ يتحوّلُ إلى قاتلٍ ومجرم. وما تفعلُه هي في غرفةِ العمليّاتِ لا يجعلُها قاتلة؛ لأنّها تفعلُ ذلك بنيّةِ خلاصهم وليس بسبقِ إصرارٍ وترصّدٍ للقتل. هذا هو منطقُها"[10].

وأخيرًا:

إنّ كلًّا من شخصيّتَي الطّبيبة راية والصّيدلانيّ حسّان اللّذين عاشا طفولتَهما وشبابَهما معًا إلى حين افترقا أو فرقتهما الحرب الّتي لا تكاد تنتهي في اليمنِ، كانا جزءًا من شعب اليمن المثقّف الطّيّب الّذي يسّاقطُ بالحرب والدّمار على الأصعدةِ كلّها، ويعي بأنَّ الحرب تلغي البناء والعمران في الثّقافات والأوطان، وتقوّضُ البنيانَ.

ومن هنا كان وعيُ السّقوطِ متمثّلًا في إدراكِ لعبةِ الزّمن في إبطائه، واسترجاعه للماضي المشرق فقط، واسترجاعه بغية فهم ما سيؤول إليه المستقبلُ، وفي ظهور الأدعياء من أمراء الحرب ومتنفّذيها بمنطق الاستقواء لا القوّة، وفي وعي حتميّةِ الموتِ في حياةٍ لا تمثّلُ اسمَها. والمفارقة في الرّوايةِ أنّ شخصيّتَيها الرّئيستَين اللّتين عزمتا على دراسةِ الأدب بعد التّخرّج في الجامعة، لم يُفلحا في ذلك، وجمعتهما الحربُ مرّةً أخرى في مخيّمٍ للنّازحين.

المَصادرُ والمراجِع:

_ برنس، جيرالد: المصطلح السّرديّ، ترجمة: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثّقافة، ط1: 2003م.

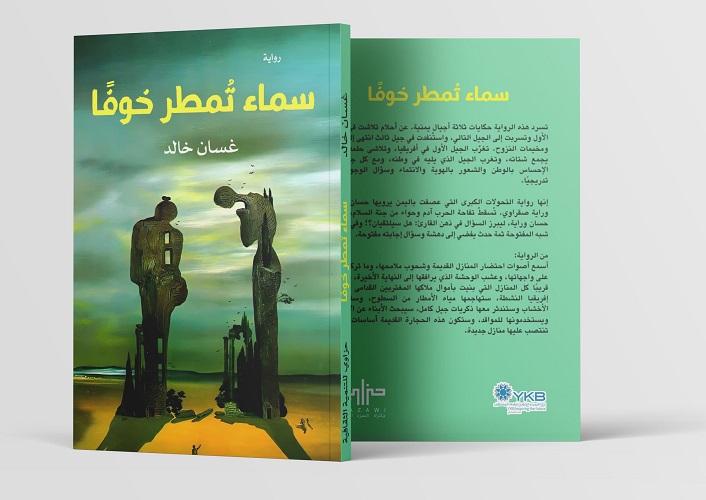

-خالد، غسّان: سماء تمطر خوفا، مؤسّسة حزاويّ للتّنمية الثّقافيّة، صنعاء، اليمن: 2024م، ص152، 153.

- ينظر. قاسم، سيزا: بناء الرّواية، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1984م.

-هيلم، لور: الشّخصيّة في الرّواية، ترجمة: غسّان بديع السّيّد، منشورات الهيئة العامّة السّوريّة للكتاب، وزارة الثّقافة، دمشق، 2020م.

[1] برنس، جيرالد: المصطلح السّرديّ، ترجمة: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثّقافة، ط1: 2003م، ص186.

[2] ينظر. خالد، غسّان: سماء تمطر خوفا، مؤسّسة حزاويّ للتّنمية الثّقافيّة، صنعاء، اليمن: 2024م، ص152، 153. فازت رواية "سماء تمطر خوفا" بجائزة السرد اليمني (حزاوي) في دورتها الثانية، والجائزة برعاية بنك اليمن والكويت، والرواية صادرة عن مؤسسة حزاوي للتنمية الثقافية.

[3] برنس، جيرالد: المصطلح السّرديّ، ص25.

[4] يّنظر. خالد، غسّان: سماء تمطر خوفًا، ص23.

[5] خالد، غسّان: سماء تمطرُ خوفا، ص 221.

[6] خالد، غسّان: سماء تمطرُ خوفًا، ص59.

[7] ينظر. قاسم، سيزا: بناء الرّواية، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1984م: ص177.

[8] خالد، غسّان: سماء تمطر خوفا، ص 166، 167.

[9] هيلم، لور: الشّخصيّة في الرّواية، تر. غسّان بديع السّيّد، منشورات الهيئة العامّة السّوريّة للكتاب، وزارة الثّقافة ، دمشق، 2020م، ص9.

[10] خالد، غسّان: سماء تمطر خوفا، ص180.