نقد سردي لواقع ما بعد الحصار: قراءة في رواية طيور سوداء تشبه الغربان

نقد سردي لواقع ما بعد الحصار: قراءة في رواية طيور سوداء تشبه الغربان

نقد سردي لواقع ما بعد الحصار: قراءة في رواية طيور سوداء تشبه الغربان

لمياء المعيني

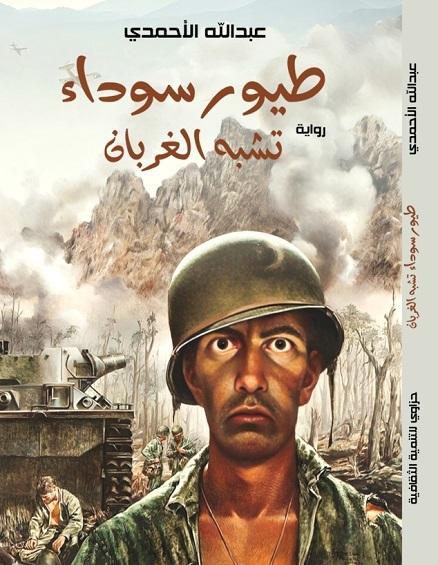

في روايته التاريخية الواقعية "طيور سوداء تشبه الغربان"، يوثق عبدالله الأحمدي حوادث فترة تاريخية هامة في تاريخ اليمن الحديث. تتمحور أحداث الرواية حول حصار السبعين وما تلته من حوادث، ليكون هذا السرد الأدبي شاهداً على تلك الفترة التاريخية المعقدة وصوتاً حياً يرويها.

بداية الرحلة: توثيق لحصار السبعين

تبدأ أحداث الرواية مع منصور، الجندي الشاب القادم من تعز، ليكون واحدًا من أفراد لواء السلام، بقيادة الشيخ عبدالرحمن صبر؛ لرفد جبهة الجمهوريين في مواجهة حصار الملكيين لصنعاء. يتمركز منصور وباقي الجنود في منطقة معبر في محاولة لاختراق صف الملكيين وفتح طريق تعز صنعاء.

نتابع في النصف الأول من الرواية رحلة الجنود خلال الطريق من تعز وتمركزهم في معبر. يصف الأحمدي: المدن، الأشخاص، الحوادث... بلغة سردية أدبية رفيعة وغنية تشد القارئ. يظهر هذا المستوى في الوصف قدرة الأحمدي على خلق مشاهد روائية كاملة تنقلنا كقراء إلى الزمان والمكان فتصبح روايته سيرة ذاتية جماعية تروى بألسنة شخصيات متعددة تسرد وقائع وتفاصيل ذاك الزمن بأمكنته وناسه.

الطريق إلى معبر: الجنود، الحرب، والمفارقات اليومية

تتركز القصة حول منصور، الشاب البسيط، والذي تظهر بساطة شخصيته في مواضع كثيرة في الرواية. فهو يخوض الحرب للمرة الأولى: "بعض الجنود كانت لهم تجربة في الحروب السابقة، أما أنا فكنتُ أخوض الحرب لأول مرة." هذا ما يوضحه منصور أثناء مغادرته تعز إلى معبر. ومن خلال متابعتنا لمنصور، تصرفاته، حواراته وتفكيره، ندرك أنه شاب جديد على كل شيء حوله تقريباً، فكل شيء حوله يدركه ويكتشفه لأول مرة، وليست الحرب فقط هي ما يخوضه للمرة الأولى.

يقضي منصور وباقي أفراد اللواء أوقاتهم في معبر. تلك القرية التي يلتقي فيها المسافرون والسائقون والنساء والجنود. هناك في معبر تتداخل الحياة اليومية مع الحرب ويختلط كل شيء معاً. يعيش الجنود مع المدنيين ويتبادلون الأحاديث، فتجري حوارات ممتعة ومثيرة بين الشخصيات. وينتقل الأحمدي من شخصية إلى أخرى يمنحها وصفاً دقيقاً ويركبها تركيباً أدبياً رفيعاً فيبعث فيها الحياة، كما يضعنا أمام وصف جغرافية الأرض ويحيطك بالكثير عن تاريخ المكان، فحتى لو لم تعرف أو تزر المكان فستتمكن من امتلاك صورة تقريبية عنه من السرد الوصفي في فصول الرواية.

بين الحرب والحياة: التعايش والعبث في زمن الحصار

في الأثناء تجري مناوشات عدة بين لواء السلام وبين قوات الملكيين في سلسلة محاولات متكررة لكسر الحصار، لكن تتوالى الهزائم مرة بعد أخرى، وهنا يقول منصور "لم يتساءل أحد لماذا هُزمنا؟ لماذا تتكرر الهزائم علينا؟"

وفي الأوقات الكثيرة التي لا يوجهون فيها بنادقهم نحو الملكيين، يوجهون تركيزهم حول نساء القرية، فنشهد حوادث جنسية وحوارات شبقة تجري بين الجنود وبين "المقهويات" في القرية. لهذه الحوارات، بين الجنود ونساء القرية، دور في نقل صورة واقعية أكبر للحدث فنعايشه ونلامسه بصورة أقرب. صورة تنقلنا من الجو العسكري إلى جو المجتمع المدني والشعبي هناك ببساطته ولهجته المحلية. كما نلاحظ في الرواية تكرر سردية العلاقات الجنسية بين الجنود والمقهويات، وهو ما يظهر كأداة أدبية مشحونة بدلالات أبرزها إثارة التساؤلات لدى القارئ عن طبيعة تلك الفترة ووقائعها الاجتماعية. وهذا حال جميع فصول الرواية، فهي توجه نقدًا صريحًا وقويًا لكثير من القضايا، كتهاوي القيم الأخلاقية، كما تثير لدى القارئ مشاعر الارتباك نحو حقيقة تلك الفترة وتعريها من القيم وتهيأنا لما سيجري بعدها من حوادث تعكس هذا الانحدار الذي سيطغى على فصول الرواية اللاحقة.

فبينما تتحدث بعض الشخصيات عن إيجابيات الثورة وفضلها عليها وتشير إلى التغيير الكبير الذي طرأ على حياتهم، تبدي شخصيات أخرى نقداً لهذه التجربة الثورية وتُبرز الانهيار المجتمعي الذي تولد في المجتمع على يد قادة الجمهورية الوليدة.

منذ حملة معبر يعرض الأحمدي نقداً حاداً وذلك بعرض الفوضى في إدارة الوضع من جانب الجمهوريين وقيادتها التي اشتد بها العبث إلى أشد حالاته. فبينما كانت المعارك تسري في كل مكان، كانت حالة العبث تسري بين أفراد اللواء العالق في معبر، لتأتي الإجابة عن تساؤل منصور السابق عن سبب هزائمهم المتكررة على لسان صديقه في اللواء. يقول الطويل: "الجماعة انتصروا في جبهة صنعاء ونحن انتصرنا في جبهة المقهويات والبلدي."

انهيار القيم والأخلاق في زمن الحرب

يستخدم الأحمدي في روايته لغة سردية قوية وجريئة للأحداث تكشف وتفضح وتضع التاريخ أمام مجهر القارئ ليفحصه بعناية ويدرك حقيقته كما هو بدون تجميل ولا تحسين. فمن خلال شخصية منصور ورفاقه في اللواء وقضاءنا لأوقاتنا معهم ومتابعتنا لحواراتهم وأيامهم، ندرك الكثير حول أوضاع تلك الفترة ونعي حقائق مربكة وصادمة عنها.

في تلك المنطقة حيث يلتقي المسافرون، والسائقون، والجنود وصاحبات المقاهي... بالفقر والجوع والحرب، تتبدل القيم الأخلاقية وتصل إلى الحضيض. يتجلى ذلك بوضوح في علاقة الجنود بالمقهويات، وتزاحمهم عند أبوابهن طلبًا لممارسة علاقات جنسية.

تضعنا الرواية أمام طرح مربك يثير لدينا تساؤلات مقلقة وقاسية حول الأخلاقيات والقيم والدين. فالحروب لم ولن تكون نبيلة أبداً خاصة عندما تختلط بالفقر والجهل، وهو ما يعيد الأحمدي طرحه من زاوية أخرى متمثلة بوضوح في قصة الهندي وابنته، اللذين قدما من الهند عبر عدن في رحلة طويلة ومنهكة، يخوضانها سعياً نحو بيت الله الحرام. فجاء سرد هذه القصة أداة إضافية لتوثيق التدهور الأخلاقي الذي بلغه طرفا الصراع.

تُبرز هذه القصة، التي يفرد لها الأحمدي فصلاً كاملاً، ظاهرة التدهور الكامل للأخلاقيات وللإنسانية في حينها. ففي حين كان الرجل وابنته لا يشتركان في الصراع ولا ينتميان له بأي شكل، يجدان أنفسهما، وبدون سابق إنذار، في واقعة مؤلمة تتجرد منها كل القيم الإنسانية، في مشهد من الظلم والاستبداد سيظل يتكرر بأشكال وطرق مختلفة ومتعددة حتى آخر مشهد من الرواية. في هذا السياق يخاطب منصور المقهوية فاطمة قائلاً: "هي الحرب يا فاطمة، تكسر كل الشرائع والقوانين".

من معبر إلى صنعاء: خيبة الأمل بعد فك الحصار

في النصف الثاني من القصة ينفك حصار صنعاء ويغادر منصور من معبر إلى صنعاء، في رحلة طويلة يخوضها من معبر إلى تعز ثم يعبر طريق الساحل حتى الحديدة إلى أن يصل إلى صنعاء، ليذكرنا في رحلته هذه بحالنا اليوم. وفي الطريق يتطلع منصور نحو صنعاء للحصول على حقوقه كجندي دافع عن الجمهورية لكنه يُصدم بواقع أكثر ظلاماً.

نتابع رحلة منصور هذه نحو صنعاء، ونتعرف على الأشخاص الذين يلتقي بهم، ونقرأ الحوارات التي يجريها معهم، ومنهم: الصحفي موظف الإعلام والجندي التهامي... وتكشف هذه الحوارات عن واقع لا يبشر بخير، وتعكس حالًا من الإحباط يجسد فشل تحقيق أهداف ثورة سبتمبر وما آلت إليه البلاد من تسلط وجوع وفساد.

تتنوع الحوارات بين الشخصيات في مختلف فصول الرواية، وتتعدد اللهجات المستخدمة فيها بين الصنعانية والتعزية والتهامية وغيرها، ما أضفى على النص حيوية لافتة، ومنح القارئ تجربة أكثر ارتباطًا بالشخصيات وقصصها. وقد ساهم هذا التنوّع في تقديم توثيق أكثر صدقًا وواقعية، جعلنا نعيش تجربة حيّة تنبض بالحياة.

تتنوع موضوعات الحوارات في الرواية، مما يضفي بُعدًا إنسانيًا ويخلق تفاعلًا يعكس جانبًا من الحياة اليومية في بساطتها وواقعيتها. ويعتمد الأحمدي أسلوب السرد الواقعي المباشر، ما يضع القارئ أمام حقائق صادمة، وكأن الرواية شهادة تاريخية تنقل رسائل سياسية واجتماعية قاسية. هذا الأسلوب لا يترك القارئ في موقع المتلقي السلبي، بل يربكه ويدفعه إلى طرح أسئلة عميقة حول الماضي والذاكرة والواقع، وكأن الكاتب يقودنا إلى محاكمة نزيهة لتاريخنا ووعينا. وهنا يكمن أحد أسرار قوة الرواية: في قدرتها على الجمع بين الصدمة والهدف، بين التوثيق والطرح النقدي.

الجمهورية المشوهة: من النصر إلى الفوضى والموت

بعد وصول منصور إلى صنعاء، إثر كسر الحصار، يتسلّح بالأمل في غدٍ أفضل بانتصار الجمهورية. لكن سرعان ما يتبدد ذلك الأمل، إذ لا يتوقف سيل الدماء، بل يزداد بشاعة. ومع كلّ تقدّم في أحداث الرواية، تصبح التفاصيل أكثر ثقلاً على قارئ اليوم، فلا يلبث أن يقول بينه وبين نفسه: "ما أشبه اليوم بالبارحة!" فها هي المعاناة ذاتها، والخيانة ذاتها، وبؤس اليمني ذاته.

ترصد فصول الرواية التالية الصراعات الداخلية التي نشبت بين الجمهوريين، والتي بلغت ذروتها في مذبحة أغسطس الدامية، التي أودت بحياة عدد من القيادات الشابة، وعلى رأسهم عبد الرقيب عبد الوهاب، وغيرهم ممّن كان لهم دور محوري في كسر حصار صنعاء. وقد شكّلت تلك المذبحة، وما فعله قادة انقلاب نوفمبر، منطلقًا لانحدار البلاد نحو فوضى عارمة، بدأت بالاغتيالات والدم، ولم تقف عند حدود الفقر والمجاعة والعنصرية. بل أشعلت صراعًا مناطقيًا قبليًا، يتجلى بوضوح في الحوارات التي تجري بين الشخصيات في القسم الثاني من الرواية، حيث تهيمن لغةٌ تعبويّة، مناطقيّة وعنصريّة فاضحة.

وتبلغ الفوضى ذروتها مع استفحال الخيانات بين السياسيين والعسكريين، حتى سقطت صعدة في يد الملكيين، لا بفعل القوّة، بل بالخيانة والطمع. كما يقول أحد شخصيات الرواية: "الذهب هو الذي يُسقط المناطق، ويُسقط النفوذ، ويخطف العقول، وهو الذي يحارب اليمنيين منذ بدء الثورة."

ورغم أن الجمهوريين استعادوا صعدة لاحقًا، إلا أن انتصارهم لم يكن كما حلم به الناس. فقد انتصرت الجمهورية، نعم، لكن ظروف الحياة لم تتحسّن، بل تفاقمت المعاناة. انتشر الموت جوعًا، واستشرى الفساد، وغدت السرقة سلوكًا ممنهجًا. وبينما كان سكان تهامة يتلوّون جوعًا في شوارع صنعاء، كان المشايخ وأصحاب السلطة يتنعّمون بهدايا "طويل العمر"، وتزداد ثرواتهم ورفاهيتهم.

في خضمّ كل هذا، ركّز الأحمدي في روايته على الإنسان، وعلى تأثّره المباشر بهذه الصراعات، من المجاعة إلى النزعة المناطقية، ليضعنا مجدّدًا أمام تساؤلات تؤرّق القارئ حول نزاهة أولئك الذين قادوا أعظم ثورة في تاريخ اليمن الحديث، وحول الانتهاكات التي ارتُكبت آنذاك.

اتخذ الأحمدي من الرواية وسيلةً لطرح نقدٍ لاذع للمجتمعين العسكري والسياسي اللذين أدارا تلك الحقبة. نقدٌ يأتي على لسان الجمهوريين أنفسهم، ممن قد يُنكرون علنًا تلك الانحرافات، لكنهم، في قرارة أنفسهم، يدركون حقيقتها، ويدركون حجم العبث والفساد الذي كانوا جزءًا منه.

يتجه الأحمدي في روايته إلى مزيد من الطرح الجريء، كاشفًا وقائع تلك المرحلة بلا مواربة، وبلا أي تجميل أو تلطيف. فيُسلّط الضوء على الأحداث كما هي، ويعرّيها من أي تزييف، مستحضرًا منذ الصفحات الأولى عددًا كبيرًا من الأسماء السياسية والعسكرية البارزة التي شكّلت ملامح تلك الفترة المفصلية من تاريخ اليمن. وهكذا، تنبض الرواية بالواقعية، وتزداد كثافة حضورها عبر الشخصيات الحقيقية التي تُسهم في إبراز تعقيدات الصراع ودمويته.

لا يكتفي الأحمدي بعرض هذه الشخصيات من بعيد، بل يدفعنا بعنف إلى خضمّ ذلك العصر، ويُشركنا في حواراتها، ويكشف لنا خباياها، ويعرض أفكارها وأفعالها كما هي، ليقدّم بذلك صورة متكاملة للفوضى التي عمّت البلاد، وللانهيار الذي مسّ البُنى الاجتماعية والسياسية والأخلاقية على حدّ سواء.

ومن خلال هذه المعالجة السردية، يمنح الأحمدي روايته بعدًا رمزيًا واضحًا، يُحاكي التدهور الذي اجتاح المجتمع، ويُقربنا منه وجدانياً. فالرواية هنا تتجاوز المتعة الفنية، لتصبح أداة لكشف المسكوت عنه، وفضح الانحرافات والرغبات والخيانات التي تحرّكت في ظل صراع لم يرحم أحدًا. إنّها سردية تفضح الجميع، بلا استثناء، وبدون تهاون أو تجميل.

الخاتمة وما تعكسه رمزية الطيور الشبيهة بالغربان

تبدأ أحداث الرواية عند حصار السبعين، لكنها لا تنتهي عند تحرير صعدة، بل تمضي بنا نحو ما هو أبعد وأكثر قتامة، حيث الاتفاق المشوّه الذي رعته السعودية بين الملكيين والجمهوريين، والذي اعتبره كثيرون خيانةً لروح الثورة. وهكذا، تبرز في النهاية صورة مشوّهة للجمهورية، يطلق عليها السارد "الجملوكية"، لتقودنا الفصول الأخيرة من الرواية إلى منحدر أكثر سوادًا، تُظلله الطيور السوداء التي لا تكفّ عن التحليق في سماء صنعاء، دون أي بارقة أمل في زوالها.

كل تلك الحوادث التي تسردها الرواية هي كطيور سوداء، أشبه بالغربان، تحوم فوق هذا الوطن المثقل بالجراح. تبدأ الرواية من الحصار، ومن الأمل في كسره، لكن ما إن يُكسر الحصار حتى يتحوّل إلى لعنة تطارد أبطاله، وتنتهي بهم إلى القتل أو السحل. تتلو ذلك مجاعة ضارية تنهش أجساد اليمنيين، وتعود مشاهد الملكية والتسلّط في مناطق عدّة كما كانت قبل الثورة، وتزداد المأساة قتامة بظهور التطرف الديني الذي لم يكن موجودًا من قبل، ويبلغ ذروته في مشهد مرعب تقطع فيه أيدي اللصوص، في واقع جديد يسوده الظلام، والفساد، والقمع، والتجويع.

في نهاية المطاف، ينحدر مصير قادة الثورة وأبطالها، فيتحوّل بعضهم إلى لصوص وقطاع طرق يتخفّون تحت جنح الظلام، فيما يصبح آخرون لصوصًا وقتلة بزيّ رؤساء ومتنفذين في الدولة.

قد يظن القارئ، للوهلة الأولى، أن رواية الأحمدي بصفحاتها القليلة عملٌ خفيف وسهل التناول، لكنه سرعان ما يدرك أنه أمام سردية كثيفة وعميقة، تستحق التوقف والقراءة والانتباه.

وفي ظل واقعنا الراهن، ما أحوجنا إلى أعمال مثل "طيور سوداء تشبه الغربان"، تشرح لنا الحاضر الذي شكّله ماضينا. لقد كان اختيار الأحمدي لحصار السبعين وما أعقبه، ليكون محور روايته، خيارًا موفقًا، منح العمل أثرًا بالغًا في قارئ اليوم، وجعل منه نصًا ينبض بالحياة، يأسر القارئ في تفاصيله، ويمنحه فرصًا نادرة للتأمل والتعلّم.