عمى الذاكرة: رواية أخرى عن أثر الحرب على الإنسان

عمى الذاكرة: رواية أخرى عن أثر الحرب على الإنسان

عمى الذاكرة: رواية أخرى عن أثر الحرب على الإنسان

رياض حَمَّادي

هروب من تفاصيل الحرب

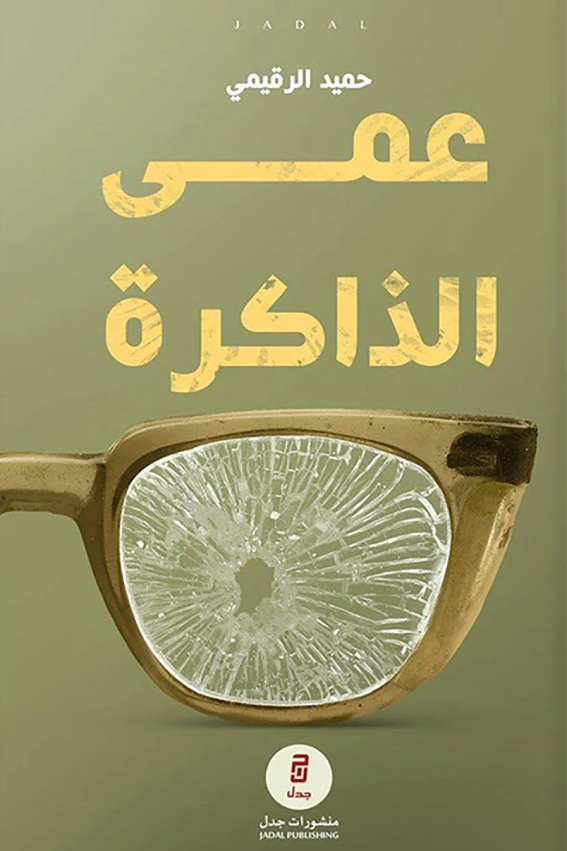

يُفتتح نص "عمى الذاكرة" لحميد الرقمي (منشورات جدل 2024) بمشهد هروب السارد من صنعاء المحاصرة بحرب يبدو أنها مموهة عمدًا؛ هذه الحرب هي الثانية في تاريخ السارد، وقد صار شابًا يدرس في الجامعة، وسنعرف في الفصول التالية أن حربًا أولى اندلعت وهو طفل في الخامسة من عمره. في الحرب الثانية سنعرف المكان (صنعاء) لكننا لن نعرف- من واقع النص- أيّ حرب هي إلا بالعودة إلى واقع القارئ اليمني، كما لن نعرف من أشعلها ولماذا.

ستُذكر "المليشيا/ت" مرة أو مرتين، وسيتلقاها القارئ حول العالم بإشارات مختلفة ليدين كل قارئ ميليشياته الخاصة. "كانت المليشيات التي احتلت المدينة تمنع أي مراسم للدفن أو العزاء" (30). جاءت هذه العبارة في سياق الحديث عن الحرب الأولى وهو طفل. حجب الساردان- بدر والجد- اسم المدينة والتاريخ الذي جرت فيه الحرب الأولى ولم يذكرا من هم أطرافها. يشار إلى الأمكنة في هذا السياق بـ "المدينة" و "البلاد". يصف الجد تلك الحرب بقوله: "اجتاحت البلاد حرب خبيثة، تحولت مدنها إلى مقابر، وسكانها إلى جثث مرمية في الشوارع." (19)

الزمن أيضًا مموه. يصعب حسابه حتى بالعودة إلى واقع القارئ اليمني: "منذ سبعة أعوام، والموت معلق على نوافذ المدينة." (10). "سبعة أعوام، كانت الطائرات تسابق القذائف المتساقطة، والرصاص يطارد الأزيز الطائش." (10). هنا إشارة إلى مأساة اليمني بين قذائف التحالف من الطائرات في السماء وقذائف الحوثيين (الحرب الداخلية) على الأرض. من خلال هذه العبارات الغامضة يمكن أن نخمن أن السارد يتحدث عن الحرب الأخيرة التي اندلعت في عام 2015. فإن صحت هذه الحسبة يكون السارد قد فر من صنعاء في عام 2022. لكن ماذا عن تاريخ الحرب الأولى؟

لعله يقصد الحروب الستة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين. بدأت في عام 2004، وهو تاريخ يمكن أن يتطابق مع عمر السارد الذي يحتمل أنه من مواليد (1999/2000) وفر من صنعاء- بعد سبعة أعوام من اندلاع الحرب الأخيرة- أي في عام 2022، وهو في الثانية والعشرين. لكن لماذا أخفى السارد/ الكاتب تفاصيل مكان الحرب الأولى وكشف بعض تفاصيل الحرب الأخيرة؟

التهرب من إدانة أمراء الحرب بالاسم يكشف عن تجنب الاشتباك المباشر معهم، والهدف في المحصلة هو إدانة الحرب نفسها كثيمة إنسانية، في أي زمان ومكان، وسيصب هذا التمويه والحجب في صالح إلحاق الرواية ضمن الدائرة الإنسانية الأوسع بجعل قضية الحرب قضية إنسانية لا محلية بحتة. القارئ اليمني سيعرف قاتله وإلى من يوجه أصابع الاتهام، وبذلك يقتصر دور الرواية على تحريض القارئ ليتذكر من يقف خلف مأساته.

السارد/ الكاتب يلتمس العذر مسبقًا من القارئ بقوله إن دافعه لهذا التمويه هو الخوف من أن يُقتل: "صرت أخشى من كتابة هذه المشاهد على الورق خوفًا من أن تخرج رصاصة من حرف تعود على القتل." (10). ويخاطبه مستعطفًا بقوله: "تذكر أن من يكتب سيرته هنا إنسان مثلك، كان إنسانًا طبيعيًا مثلك، لا أعلم بأي زمن تقرأني، ولا على أي أرض تراقب هذا السير المتعب، لكنني على علم بأننا نتشابه كثيرا، حتى وإن كان للحرب رأي آخر." (10) وثمة مخرج آخر يلوذ به وهو عنوان الرواية؛ فمن شأن الذاكرة العمياء ألا ترى شيئًا. وقد عبر عن هذا بقوله: "أحاول أن أعيد ترتيب الحكاية بدقة، لا أريد أن أنسى شيئًا..." (33).

مدينة تفر من قاتليها

الهروب في مفتتح الرواية ليس حالة فردية لسارد يحاول النجاة بنفسه، فوصف صنعاء بأنها خالية من الحياة، إلا من حارس يحاول منع الهاربين منها، مع مفردات في الفقرة الأولى: "موت"، "رفاة"، "مأتم"، أحالتها إلى مدينة طاردة للحياة وما من شيء يستدعي البقاء فيها؛ فليست هذه حربها الأولى، كما ينوه السارد: "رأيت المدينة نفسها في موت مشابه" (9). يقصد هنا الحرب الأولى وهو طفل. المدينة/صنعاء على هذا النحو الجحيمي، وكما سيصف السارد: كأنها "هي الأخرى تواقة إلى الهروب." (9) وسنعرف فيما يلي من أحداث أن بدر ليس وحده من يبحث عن ملاذ.

يُسرد الفصل الأول "لحظة الهروب" بضمير المتكلم، وسنعرف أن بدر هو السارد. وهذا الضمير هو السائد باستثناء فصلين يروي فيهما الجدّ لحفيده بدر ما غاب عن ذاكرته منذ كان عمره خمس سنوات، وحين كان حلمًا في خيال والديه قبل إنجابه. وسنعرف من حديث الجد أن حربًا طاحنة ومبهمة أيضًا- الحرب الأولى- وقعت حين كان بدر في الخامسة فأفقدته قذيفة والديه وذاكرته، التي لم يستعدها إلا بقذيفة أخرى وهو شاب يحاول إنقاذ حبيبته يافا.

بعد مقتل والديه في الحرب الأولى يتبناه رجل كان يعرف والده ويعامله كابنه. هذا الرجل سيصبح جده وسالم أبيه، ولطيفة أمه الثانية التي ستعتني به وتمنحه اسم "يحيى"؛ لينجو من الموت الذي ظل يتربص به من كل صوب. بعد بلوغه تمنحه لطيفة ذهبها ليسافر إلى صنعاء، حيث سيلتقي بعبده حُمادي الذي سيقوم بدور الأب والجد، فيوجهه إلى دراسة القانون؛ ليدافع عن اليمن في الداخل والخارج، وسيزوده حُمادي بخبرته في الحياة وفي أمور الحب. فالحب في تعريفه بسيط وغذاء لابد منه: هو "لقمة عليك أن تضعها في فمك قبل أن تيبس"، كما يقول لبدر (82). وسيغدو حُمادي رفيقه في حياته الجديدة، إلى أن يلقى حتفه في قذيفة وهما يحاولان البحث عن يافا وسط حرب أخرى عمياء في منطقة "شملان".

سيرة الحرب والناس الطيبين

ليست الرواية سيرة بدر/ يحيى؛ فلن نعرف عنه الكثير، بل هي سيرة بلد دمرته الحرب وهجَّرت شعبه، وما بدر/يحيى إلا الصوت الذي ينقلها إلينا. وهي في الآن نفسه سيرة الناس الطيبين: الجد، ولطيفة، وحُمادي، ورفاق بدر في رحلة الهروب إلى أوروبا: لطفي، وياسر، وطه، ومحمد، وعوض- المثقف السوداني الذي دفعته الحاجة للعمل في تهريب المهاجرين ثم يصبح واحدا منهم- وأستاذ الفلسفة اليمني الذي التقاه في القاهرة بعد أن مزقت الحرب شهادته العليا ودفعت به إلى الغربة مع آلاف غيره. "القاهرة عاصمة الدنيا" (123) و"السودان محطة الروح" (143) و"عدن مدينة السحر والجمال التي حولتها الحرب إلى مدينة أشباح" (115)، وسكان الصحراء "يعيشون حياة بسيطة وينعمون بألفة تخالها مقصورة عليهم، لا يهمهم ما يحدث في العالم الآخر، والبسمة مرسومة على الدوام..." (147).

مقابل الهروب من توجيه إدانة مباشرة للمتحاربين نجد مديحًا مباشرًا للناس والأماكن التي يمر بها السارد في طريق هروبه. في هذا المديح يبدو أن الكاتب هو من يتحدث لا بدر؛ فعلاقة بدر بهذه الأماكن عابرة وتقتصر خبرته على الكتب وعلى مكانين عرفهما في طفولته ومطلع شبابه هما القرية وصنعاء، حتى أنه يصرح أن أول سيارة ركبها كانت حين رحيله من القرية إلى صنعاء، أي بعد تخرجه من الثانوية.

تصبح هذه الطِّيبة استثناءً منيرًا وسط ظلام الحرب ووحشية أمرائها، وكذلك وحشية المهرِّبين. والرواية بهذه المقابلة بين الوحشية والطيبة تشير إلى أن الخلل ليس في الناس بل في أولئك الذين يشعلون الحروب والذين يستفيدون منها.

تقدم الرواية الجواب عن السؤال الجوهري: لماذا حدث ويحدث كل هذا؟ أي: لماذا الحرب؟ حُمادي هو من يقدم الجواب بقوله: "لم تكن هناك دولة، ولن تكون لنا دولة، هذه حقيقة محبطة، ولكن علينا أن نناضل." لا يقطع حُمادي الأمل، سيستفيض في شرح وجهة نظره: لم يكن هناك دولة ولن يكون لنا دولة إلا بالنضال من أجل الإنسان؛ فبناء الإنسان هو مقدمة لبناء الدولة. "أن نؤسس الإنسان حتى يصبح قادرا على الدفاع عن قيمه ومبادئه. ففي هذه القيم والمبادئ تكمن الدولة التي تحفظ حقوق الآخرين." (100)

ذاكرة مبصرة

تتخذ الرواية شكل سيرة نفسية، شبه اعترافية، في تداخلٍ بين السرد الواقعي والهلوسي، يروي فيها بطلها بدر/يحيى تاريخه الشخصي المقتضب. هي رحلة في النفس، ورحلة في المكان/ الجغرافيا، ورحلة في زمن لم يتغير؛ فبدر ولد من رحم حرب أثَّرت على حياته وأسلمته إلى رحم حرب أخرى وسترافقه الويلات في طريق رحلة الهروب، ولن نعرف، في النهاية، إن كان سينجو حقًا، بعد انتشاله من عرض المحيط إثر اشتعال النار في قارب الهجرة الذي التهم كل من عليه.

خلال هذه الرحلة متعددة الطبقات يعالج النص ثيمة الذاكرة بوصفها جرحًا لا يندمل. العنوان نفسه "عمى الذاكرة" يحيل إلى استحالة التذكّر الكامل كما إلى استحالة النسيان، إذ يعيش البطل بين فقدان الذاكرة واستعادة مؤلمة لها. وأيضًا ثيمة الحرب كاختبار للإنسانية؛ إذ لا تُقدَّم الحرب كحدث سياسي، بل كقوة عليا تُعرّي الإنسان من كل معنى. مشاهد الركام، الجثث، ليست توثيقًا بل رموز لخراب الوعي الجمعي. وسنرى في الجد رمز للذاكرة الحكيمة والنضال من أجل النجاة، وسيواصل حُمادي القيام بدوره، وفي الأب "سالم" نموذج للإنسان المكسور، وفي الخال "سعيد" نموذج لمن أفقدته الحرب عقله. وبدر/ يحيى هو الجيل الذي وُلد من رماد الحرب ولا يملك سوى "عمى" يقيه من فداحة الرؤية، وفي التذكر بصيرة تساعده على التعافي.

الرواية في بُنيتها بسيطة؛ ليست من الروايات الكبرى متعددة المسارات والشخصيات. ليس فيها غير خط سردي واحد شبه خطي. والشخصيات قليلة لكنها مؤثرة. وهي على هذا رواية موضوع/فكرة لا رواية شخصيات ولا أفكار فلسفية كبرى. واللغة متدفقة وسلسلة وحافظت على نفسها السردي الواحد من أول جملة فيها وحتى آخر جملة. ورغم بساطتها هذه تحتاج الرواية إلى صبر في ثلثها الأول على الأقل؛ فما من عناصر تشويق فيها سوى معرفة مصير بدر أولا ثم مصير رفاقه. لكن النص يضيء في ثلثه الأخير بالتحام القارئ مع رفاق رحلة الهروب حتى يصبح واحدا منهم. وما من مزعجات كثيرة أو كبيرة في الرواية سوى نزر يسير من الأخطاء الإملائية وقليل من المفردات الفائضة وأخرى مفقودة، ومفردات أخرى كان يفضل أن تستبدل بأخرى، وعلامات ترقيم لا تفرق بين موقع النقطة والفاصلة، ومتى تنتهي فقرة وتبدأ أخرى. وبعض التفاصيل التي يرويها الجد لبدر، عن اللحظات التي سبقت وتلت سقوط قذيفة على منزله وهو في الخامسة، لا يصلح أن يكون الجد ساردًا عليمًا لها من موقعه كسارد مشارك؛ فهو لم يحضر تلك التفاصيل. (انظر ص 28-30)

رحلة في المكان ورحلة في الوعي

ذكرتني رحلة بدر ورفاقه برحلة البعثة الدنماركية إلى اليمن في كتاب "من كوبنهاجن إلى صنعاء" لتوركيل هانسن، مع الفارق في مسار الرحلتين والغاية منهما. يسرد كتاب هانسن قصة البعثة الدنماركية التي قام بها العالم الشهير نيبور مع أربعة علماء أوروبيين إلى اليمن بين عامي (1761 - 1767)، كانت رحلة علمية وقد ماتوا فيها جميعا ما عدا نيبور الذي عاش ليشهد على ما رأوه في رحلتهم من عذابات في سبيل العلم. ونيبور في رحلة "عمى الذاكرة" هو بدر/ يحيى، الذي يشير اسميه إلى تيه لا إلى تعدد في الهوية. تيه سيدفعه إلى الصمت حين يعرف عن نفسه. يقول بدر/ يحيى: "صعقتني قذيفة وأصابت ذاكرتي بالعمى، عشت كل هذه السنوات بذاكرة عمياء، لم أبصر أحدا، ولم أتعرف على هويتي وجذوري، وذلك الصلب الذي أخرجني إلى الحياة." (109)

المقارنة بين رحلة بدر/يحيى ورحلة نيبور ورفاقه- في كتاب توركيل هانسن- ليست مجرد توازٍ سردي، بل هي توازٍ وجودي بين رحلة في المكان ورحلة في الوعي: رحلة نيبور كانت بحثًا عن المعرفة وسط فناء الجسد، ورحلة بدر بحث عن الذات وسط فناء الذاكرة. في كلتا الرحلتين، الناجي الوحيد ليس منتصرًا بل شاهد على الخراب. فالبلاد التي قتلت رفاق نيبور هي نفسها التي قتلت رفاق بدر/يحيى. نيبور شاهد على موت رفاقه، وبدر شاهد على موت عائلته وبلاده وشعبه. وكلاهما يعود ليحمل عبء المعرفة أو الذاكرة، لا مجدها.

التوازي الأعمق أنّ نيبور- الذي نجا ليكتب- يجد معناه في الكتابة عن الآخرين، فيما بدر، وقد نجا هو الآخر، يجد في الكتابة محاولة لاستعادة ذاته الضائعة. فهما يلتقيان في النقطة التي تصبح فيها الذاكرة عبئًا معرفيًا وأخلاقيًا.

عن معنى البقاء والهوية

أما ثنائية الاسم (بدر/يحيى) فهي ليست ازدواجًا هويّاتيًا بقدر ما هي تجسيد للتيه: بدر هو الابن الذي فقد ضوءه، ويحيى هو الاسم المستعاد للحياة، وكلاهما يرمز إلى صراع البقاء بين الذاكرة والمحو. ومن هنا يأتي الصمت كفعل خلاص: إذ حين يعرّف بدر نفسه، يكتشف أن اللغة تخونه، فيلوذ بالصمت كآخر حدود النجاة. بهذا المعنى، تتحول "عمى الذاكرة" من رواية حرب إلى رحلة أنثروبولوجية داخل الذات الإنسانية/اليمنية الممزقة، تمامًا كما تحولت رحلة نيبور من بحث علمي إلى شهادة على مأساة الإنسان في مواجهة المجهول.

تمزج الرواية بين السرد والتأمل بلغة شعرية متوترة، وتستعين بكثافة الصور وتكرار وصف بشاعة الحرب لإيصال أثر الصدمة. الجُمل غالبًا طويلة، وتُحاكي تيار الوعي، وتنقل للقارئ ارتباك الشخصية بين الواقع والذاكرة. كذلك يحضر الإيقاع الشعري في المقاطع الوصفية، بينما تتقشف اللغة في لحظات الموت والانهيار، ما يمنح النص وجدانية عالية في المجمل.

تبني الرواية معمارها على ثنائية النجاة/الذنب؛ فكل نجاة في النص مقرونة بعذاب ضمير، وكل تذكّر يُعيد الألم. عمى الذاكرة هنا ليس عطبًا بل آلية دفاعية للعيش. في المقابل، يتجسد الموت ككائن دائم الحضور، يرافق السارد من الطفولة حتى النهاية، فيتحول إلى معادل موضوعي للحرب ذاتها. ولا تكتفي الرواية بتسجيل مأساة الجغرافيا، بل تحوّلها إلى سؤال وجودي عن معنى البقاء والهوية. وهي بهذا تنتمي إلى ما يمكن تسميته بـ "الرواية النفسية للخراب"، حيث السرد فعل علاج نفسي ومرافعة ضد فقدان المعنى.

هذه رواية جيل ولد بين حربين: "هاربا من الموت إلى الموت" جيل "ولد من شظية وعاد إلى الحياة بشظية أخرى"، ومازال يحمل شظايا حربين "عاشها هذا الجيل منكلا ومبعدا عن ذاته." (158)

"عمى الذاكرة" ليست رواية عن أثر الحرب فقط، بل عن الإنسان حين يختبر حدوده القصوى. تكتب الألم بوصفه ذاكرة جماعية، وتمنح الضحايا أصواتهم المفقودة. بأسلوب شاعري، وبصدق وجداني، تضع القارئ أمام سؤال مرير: هل يشفى الإنسان من ذاكرته، أم أن النسيان هو شكل آخر من أشكال الموت؟

تسأل الطبيبة النفسية بدرًا وقد نجا من حريق القارب: "هل كان الأمر يستحق كل هذه التضحية؟" (174). الجواب عرفناه فيما حدث لياسر، وفيما حدث لبقية الرفاق وسيُختزل في البكاء. كأن الطبيبة النفسية لا تسأل عن الحدث/رحلة الهروب، بل عن جدوى الوجود بعد النجاة من الموت، وكأنها تطرح سؤالًا أخلاقيًا. والبكاء هنا ليس انفعالًا بل لغة بديلة عن غياب المعنى، حين تعجز اللغة عن احتواء ما بعد الحرب. اللغة تخون بدر/ يحيى مرة أخيرة. السؤال نفسه مضمر في رحلة البعثة الدنماركية: هل تستحق المعرفة كل ذلك الفقد؟ وبدر، وقد صار الناجي الوحيد، يعرف أن لا مجد في البقاء- إلا لتوثيق صرخة أخيرة- فالبقاء ذاته نوع من الموت المؤجل. لذلك لا يجيب، بل يبكي؛ البكاء هو جواب اللاوعي حين يعجز الوعي عن إيجاد معنى للفداء.

بذلك يصبح السؤال الأخير في الرواية خاتمة لرحلة عذاب وجودي سببته الحرب: لم يكن الأمر يستحق، فما من نصر في النجاة من حرب، ولا خلاص إلا في البكاء، كاعتراف أخير بإنسانية لم يعد لها ما تفعله سوى البكاء على نفسها.