اشتغال التاريخ في الرواية العربية ''طيور سوداء تشبه الغربان'' نموذجًا

اشتغال التاريخ في الرواية العربية ''طيور سوداء تشبه الغربان'' نموذجًا

سعيد بوعيطة (المغرب) مدير تحرير مجلة نوافذ

إن الانطلاق من مختلف التصورات المرتبطة بكل إسناد نظري يبحث في علاقة الرواية بالتاريخ، من شأنه أن يقود نحو إعادة التفكير في إشكالية كبرى تخص علاقة الرواية بالتاريخ. كما تثير العديد من الأسئلة. أهمها: هل الرواية التاريخية هي التي تعتمد الحدث التاريخي باعتباره مرجعية للحدث الروائي؟ فيكون لدينا في هذه الحالة مرجعيات مختلفة: مرجعية حقيقية متصلة بالحدث التاريخي ومرجعية تخيلية مقترنة بالحدث الروائي. بمعنى آخر، كيف يشتغل الجانب الحقيقي ضمن التخييلي؟ حيث تنتقل بنا هذه المسلمة الثانية، من تسمية هذا المرجع إلى محاولة البحث في طرائق اشتغاله مهما اتفقنا أو اختلفنا حول مختلف التقديرات الموازية التي بالإمكان منحها لمفاهيم الحقيقي والتخييلي. لكن لكي يتسنى لنا اختبار ما سلف إدراجه ضمن إشكالية نقدية، تخص سؤال اشتغال الرواية التاريخية، وكذا طبيعة أشكالها التخييلية (الفنية)، ينبغي اعتبار التاريخ مكونا روائيا قادرا على التشخيص والاستنطاق خارج تلك الافتراضات المسبقة التي قد تستند عليها إمكانات الكتابة والقراءة على حد سواء.

الرواية والتاريخ

من خلال التصور السابق، يظل التساؤل المحوري المتداول قائما: ما هي الرواية التي يمكن وصفها بالتاريخية؟ يفرض هذا التساؤل مرة أخرى على الباحث تأمل موضوعه من زاوية حضور تلك الخاصية التاريخية باعتبارها مكونا روائيا. إنها خاصية متصلة ببناء الشكل وخصائصه الأجناسية. إن محاولة إيجاد معايير للانتقال من التاريخ إلى الرواية، لا يمكن أن يتم إلا عبر وساطة التشخيص. لعل هذا ما يجعل الرواية التاريخية ممتلكة لخطاب يعتمد تجربة التخييل. كما يقدم في الآن ذاته علاقة خاصة/حقيقية بالتاريخ. فيغدوا موضوع التخييل هو التاريخ نفسه. لهذا، فإن كل حديث عن العلاقة بين الرواية والتاريخ، يجعل مصطلح الرواية التاريخية، يقفز إلى الأذهان.

لكن من أجل تخطي هذه المعضلة الأجناسية، لجأ بعض النقاد إلى استبدال الرواية التاريخية بمصطلح التخييل التاريخي، وعلى رأسهم الباحث عبد الله إبراهيم(1). قصد التأكيد على وجود الرواية باعتبارها فنا بعيدا عن تلك التصنيفات والأحكام الشكلية. لأن ذلك سيجعل الكتابة السردية التاريخية تتخطي معضلة حدود الأنواع الأدبية. على اعتبار أن لجوء الكاتب إلى التاريخ، ليس المقصود منه إعادة كتابة التاريخ، وإنما هو قراءة الواقع. لهذا، فإن سؤال الكتابة اليوم يراهن على اللجوء إلى التاريخ وإعادة صوغه في عمل أدبي هو الرواية. يثير مصطلح الرواية التاريخية، العديد من الأسئلة سواء على مستوى المصطلح أو النص السردي عامة؛ لأنه يجمع في حقيقة أمره بين طرفين: الرواية باعتبارها فنا، والتاريخ باعتباره علما. تثير هذه التركيبة التي تجمع بين الفن والعلم، وتمزج بين ميدانين مختلفين، تتبادر مجموعة من الأسئلة الملحة. أبرزها: ماذا نعني بالرواية التاريخية؟ ما هي أهم الحدود التي تسم الرواية بهذا الاسم؟ ما العلاقة بين التاريخ والرواية؟ كيف يؤثر التاريخ في الرواية؟ متى تشكلت البدايات الأولى لهذا النوع السردي سواء بالنسبة للرواية الغربية ونظيرتها العربية؟

التاريخ واستراتيجة السرد في رواية ''طيور سوداء تشبه الغربان''

تجنح رواية ''طيور سوداء تشبه الغربان'' للروائي عبد الله الأحمدي- الفائزة بجائزة السرد اليمني (حزاوي) في دورتها الثانية 2023م- إلى إنتاج حكاياتها ضمن إطار سردي يراهن على استراتيجية سردية مزدوجة، تمتد على مستويين: يستمد المستوى الأول مقوماته (مادته الحكائية) من التاريخ العالمي على امتداد مرحلة طويلة، أما المستوى الثاني، فيراهن على تقنيات سردية حديثة. تعيد بناء هذه المادة التاريخية وفق رؤية سردية حديثة. بكل ما تحمله من تقنيات أسلوبية وجمالية. وبين المادة التاريخية (باعتبارها نصا غائبا) والتحقق النصي (النص السردي)، تنهض رواية ''طيور سوداء تشبه الغربان''، باعتبارها طرسا على حد تعبير جيرار جينيت (2). حيث يمكن إدراكه باعتبارها رقا ممسوحا، ثم مكتوب عليه ثانية. بهذا، يكون هذا النص الروائي قد أعلن انحيازه إلى سؤال التاريخ على طول مسارها السردي الطويل، باعتباره أفقا للحفر والبحث التجريبيين.

إن البحث في مرحلة تاريخية بعينها، هي ما يشدك إلى هذا النص الروائي. لكن ليس ما هو مكتوب في التاريخ الرسمي، أو في تاريخ الأمم والدول، بل فيما لم يهتم به المؤرخ. بمعنى في تلك الهوامش التي لم يفكر فيها، أو الحكايات المدسوسة عند هذا الحكواتي أو ذاك. لهذا، فإن الروائي عبد الله الأحمدي في هذا النص السردي، لا يبتغي سرد الوقائع التي مضت ولا حتى إيجاد إيقاع لها في الحاضر، بقدر ما تكون تلك الوقائع محمولة في لغة تحتجب إشاراتها أكثر مما تظهر. لكن من أي بوابة (أو بالأحرى) من أي عالم يمكن أن نلج تلك العوالم السردية للروائي عبد الله الأحمدي؟ كيف نستطيع فتح مغاليق هذا النص الروائي؟ هل نبدأ من اهتمام الروائي، أم من عنوان الرواية، أم منهما معا؟

شكلت الصورة (ولا تزال) مجالا خصبا في مجال الدراسات السيميائية خاصة، والمجالات الأخرى بشكل عام. مما أدى إلى إغناء النقد، وتجاوز القصور المعرفي والإجرائي الذي عرفته بعض المناهج النقدية. لذا، أصبح استثمار المنهج السيميائي في مقاربتها أمرا مطلوبا في كل دراسة، لاهتمامه بشكل الدلالة. كما أن التطور الذي عرفته النظرية السيميائية اليوم، كشف عن ثغرات المناهج الأخرى. تنظر المقاربة السيميائية إلى الغلاف الأمامي لكتاب معين، باعتباره معمار النص السردي. يخضع هذا الأخير إلى جهاز نظري يروم دراسة النص من خلال مختلف المفاهيم الإجرائية التي تحدد المنهج الذي تتبناه النظرية بوصفها جهازا واصفا يملك كفاياته المخصوصة، وطريقته في الاستدلال. لكن يختلف المعمار من هذا المنظور، باختلاف الإطار النظري الذي يستند إليه في التحديد. نأخذه في هذا الإطار، باعتباره تركيبا للنص، وكذا باعتباره لوحة تنتظم فيها المعطيات البصرية والمعطيات اللسانية بشكل يجعل من اندماج النسقين اللفظي/اللساني والبصري)، أمرا هاما.

عناصر العتبة الرئيسية في رواية ''طيور سوداء تشبه الغربان'':

العناصر التشكيلية (لوحة الغلاف)

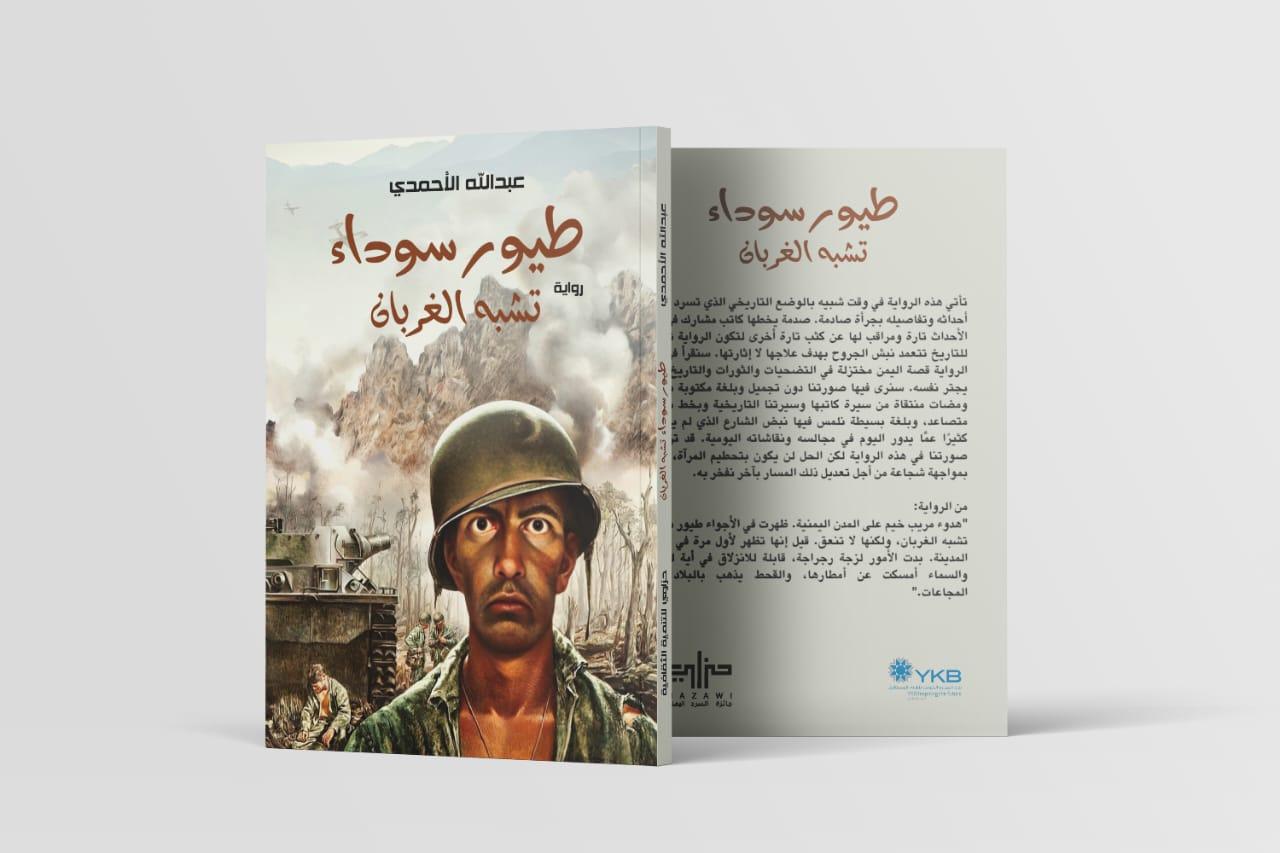

اشتمل غلاف رواية ''طيور سوداء تشبه الغربان'' للروائي عبد الله الأحمدي على عناصر بصرية أيقونية وتشكيلية، وعناصر لسانية. إن أول ما يشد متلقي الغلاف الأمامي لرواية ''طيور سوداء تشبه الغربان''، تلك اللوحة التي تتوسط الغلاف: صورة جندي بلباسه العسكري، وهو يفتح عينيه على استاعهما، كأنه ينظر إلى شيء غريب بنوع من الدهشة. ووراءه مباشرة تبرز ساحة حرب. تتشكل هذه الساحة من معدات حربية (دبابة)، وبعض الجنود الآخرين وبعض الأشجار التي يتصاعد الدخان من حولها، مما يؤشر على الخراب والموت.

العناصر اللسانية (المكونات اللغوية)

يتشكل النسق اللساني لغلاف الرواية، والذي يحد من امتداد هذه الصورة، من اسم الروائي عبد الله الأحمدي، وتحته مباشرة عنوان الرواية وبجانب العنوان كلمة ''رواية'' بلون بني وخط مائل، باعتبارها ميثاقا أتوبيروغرافيا(3)، مما يجعل هذه العناصر اللغوية (المؤلف، العنوان، الجنس)، بمثابة ترسيخ دلالات النص الروائي بأكمله. تعد هذه العناصر مجمل ما تشتمل عليه صورة غلاف الرواية. سواء بعناصرها البصرية/التشكيلية، أو اللسانية. لكن ما سجلناه لحد الآن، لا يخرج عن المستوى السطحي للصورة (غلاف الرواية). في حين يتطلب استكناه دلالات الغلاف، استدعاء مؤول دينامي يتم من خلاله الانتقال من المعاني المباشرة إلى المعاني الإيحائية. فبواسطة هذا الانتقال، تتناسل المعاني وتلج متاهات التأويل من خلال استدعاء هذا المؤول بالفهم البورسي (نسبة إلى شارل بورس).

تمتد وسط لوحة الغلاف ساحة حرب (الموت)، تبرز من بينها عناصر معزولة (الأشجار). فما هي دلالة هذه الساحة؟ وما هي دلالة الأشجار الصغيرة (المعزولة)؟ ما علاقة هذه الساحة في بعدها السيميائي، بعنوان الرواية في بعده اللساني (طيور سوداء تشبه الغربان)؟ تتناسل أسئلة عدة من خلال لوحة الغلاف، سنحاول من خلالها إضاءة لوحة الغلا،. كما سنعمل على استثمارها ونحن نلج العالم النصي للرواية؛ لأن النسق الدلالي العام لهذا النص السردي (من خلال العناصر التشكيلة والعناصر اللسانية)، يقود بدوره إلى تساؤل محوري حول المعنى، عن طبيعته، وعن شروط إنتاجه في علاقته بالنص، هو تساؤل حول المعنى، وعن طبيعة التدليل نفسه. بمعنى: عن الكيفية التي يأتي بها المعنى. ما دام النص يشتغل بوصفه تدلالا يحدد الصيرورة التي يحيل من خلالها الماثول على الموضوع عبر مؤول معين بحسب الطرح البورسي(4).

التاريخ ومسارات السرد

يتخذ السرد في نص ''طيور سوداء تشبه الغربان''، مسارين أساسيين: إحداهما عام، يرصد العديد من الصراعات (الحروب) المرتبطة بأحداث ووقائع ثورة 26 سبتمبر، وما تلاها من صراعات وحروب دامت ثماني سنوات بين الملكيين والجمهوريين. أما الآخر، فيرصد حيوات مجموعة من الشخصيات السردية وعلاقاتها مع باقي شخصيات النص السردي.

التاريخ والمسار العام للنص الروائي

تستقطب رواية ''طيور سوداء تشبه الغربان'' للروائي عبد الله الأحمدي، مرحلة مهمة من الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية باعتبارها منطقة استراتيجية؛ لهذا عرفت اليمن صراعات وحروبا شكلت مرحلة مفصلية في تاريخ المنطقة عامة واليمن خاصة. مما يكشف، وفق منطق التوازي السردي، عن وقائع وأحداث تاريخية متشعبة لقوات ودول أجنبية كان لهم أثر بارز في تشكيل تاريخ المنطقة: الاتحاد السوفياتي (ص: 70، ص: 124، ص:126، ص: 152)، الولايات المتحدة الأمريكية (ص:126، ص: 128)، السعودية (ص: 128، ص: 139، ص: 157، ص: 160)، مصر (ص: 40).

يقول السارد، شخصية الجندي منصور: ''حينها كانت القوات المصرية لا تزال متواجدة واشترك أفرادها في فتح الطريق. حققت الحملة نصرا سريعا كما قالت المقهوية فاطمة''(5). مما خلق أحداثا ذات مرجعيات تاريخية تحيل على شخصيات مرجعية: (خالد بن الوليد/ ص: 128، الحيش الأحمر/ ص: 152، عبد الله الأحمر/ ص: 157)، ووقائع تاريخية تحيل على الثورة اليمنية عام 1962 باعتبارها أول ثورة في شبه الجزيرة العربية غيرت النظام الإمامي الملكي إلى نظام جمهوري. وكان لهذا الحدث صدى واسعا على المستويين الإقليمي والدولي، وتباينت المواقف بين مؤيد ومعارض، ورغم أن الثورة اليمنية، كحدث، قد نجحت، لكن نجا بعض أمراء الأسرة المالكة ولجأوا إلى المملكة العربية السعودية، وطلبهم المساعدة على استرجاع العرش (السلطة). هذا حول الموقف في اليمن إلى صراع عسكري وسياسي داخلي تغذيه بعض الأطراف الخارجية (المملكة العربية السعودية، الاتحاد السوفياتي، الولايات المتحدة الأمريكية... إلخ). وعن هذا عبرت شخصيات الرواية (شخصية الجندي منصور، شخصية صعصعة، شخصية حسن ورور).

يقول السارد/ شخصية الجندي منصور: ''كان الخبراء السوفييت يهربون الكتب لمن يحب القراءة. وكان مترجمهم يهتم كثيرا بمن يطالب بهذه الكتب، بل ويتابعه. تحمس بعض الجنود لهذه الكتب التي تتكلم عن الحرب في روسيا، وعن بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي، وعن الحزب الشيوعي والمنظومة الاشتراكية، وعن العمال والفلاحين، والمساواة بين الناس''(6). كما تجلى ذلك في الحوار بين شخصية الجندي منصور وشخصية الصحفي صلاح جابر:

- أنت عندك استعداد للتضحية؟

- نعم.. كل يوم ونحن نضحي.

- هناك تدرج ومراحل ستمر بها وصولًا إلى عضوية الحزب.

- مستعد.. أنا قرأت عن الحزب الشيوعي السوفييتي، والحزب الشيوعي الصيني.

- ستكون أولاً عضوًا في لجان الأنصار لفترة اختبار، ثم تصل إلى عضوية مرشحة للحزب.

- موافق. (7).

مما يعبر عن معنى جاهز وثابت فرضته ثقافة معينة. لهذا، يلاحظ قارئ رواية ''طيور سوداء تشبه الغربان''، أنها تتضمن بعض الشخصيات التاريخية. حيث يصبح تضمين النص السردي لهذه الشخصيات التاريخية، مسخرا في سبيل تأكيد التقاطعات التي تلتقي من خلالها الشخصيات المرجعية والشخصيات السردية (التخييلية)، وذلك من أجل رصد دقيق ومستمر لمختلف صور الصراع/ الحرب والهزيمة/ السقوط في الآن ذاته. حيث تمتد مجموعة من الحكايات (حكايات الشخصيات) المتعددة والمختلفة أحيانا، وتصل حد التناقض لتساهم في تحديد مسارات حكائية خاصة تعمل على بنينة المسار السردي لهذا النص الروائي بحيث تشكل هذه الحكايات نوعا من الفسيفساء في هذا الرواية. كما تشكل عناصر بنية الصراع تارة بين شخصيات تنتصر للتوجه الملكي، والشخصيات المحاربة من أجل الثورة (شخصية الجندي منصور، شخصية القائد طويل، شخصية الصحفي صلاح جابر، شخصية حسن/الجندي...الخ). وبنية الوئام تارة أخرى (حكاية الجندي منصور/حكاية القائد طويل، حكاية فاطمة/ حكاية الصحفي صلاح جابر).

تمنح هذه الحكايات وغيرها من الحكايات التي تعددت بتعدد شخصيات رواية ''طيور سوداء تشبه الغربان'' نوعا من الشذرية على مستوى البناء السردي للرواية. كما تساهم في تشكيل عناصر بنية الصراع الذي ميز الرواية من بداية السرد إلى نهايته. منذ الجملة الأولى من الرواية (ص: 5)، يزج بنا السارد في عالم هادئ من خلال قوله: ''كان صباحا يمينا نقيا''(8). توهم هذه الجملة السردية وكأن سارد الرواية/ شخصية الجندي منصور، سينسج خيوط سرده بأكملها من خلال عوالم يمانية جميلة. لكن سرعان ما يخيب أفق الانتظار المتلقي من خلال المسار السردي للرواية الذي يهيمن عليه التوتر، والمرارة والخيبات المتواصلة والتي خلفها الصراع. يقول السارد: ''هبط حزن على العاصمة وملأها قتامة، وتعدى ذلك المحافظات المجمهرة، وخيمت حيرة على الكثيرين، وربما خيم الحزن أكثر على تربة ذبحان، مسقط رأس الراحل''(9).

يرصد السارد مرحلة تاريخية بلغ فيها الصراع درجته القصوى. وأصبح المجتمع محكوما بأليات العنف/ الحرب، حيث أصبحت قوى الوحدة والعلاقات الاجتماعية ذات فاعلية محدودة، وسادت قوى الصراع والتمزق. لهذ، سلبت من الفضاء الاجتماعي القديم خاصيته الموحدة. لأن أحياءها لا تسع جميع الأفراد وجميع القوى الاجتماعية، ولا تعمد إلى تحقيق التقارب بينهم، وإنما تفرض الحدود وتصعب من فرص التفاعل، وتجعل كلا منهم غير قادر على معرفة مكانه ومكانته إلا داخل الجماعة التي يتحرك فيها، أو التي يتوق إلى الانضمام إليها. ومن هنا، يصبح الفضاء الاجتماعي مجزأ ومكونا من مجموعة من الفضاءات المتعددة والمتلاصقة والمعزولة بعضها عن بعض. حيث تصبح فضاءات عدة: معبر (ص:7)، ذمار (ص: 10، ص:16)، تعز (ص: 57، ص: 139)، جبال النقيل (ص: 78)، صنعاء (ص:56، ص: 78)، فضاءات للغربة بدلا من الألفة والوئام. لهذا، تتسم بقدر كبير من الانغلاق.

التاريخ، والمسار الخاص (مسار الشخصيات)

تعد الشخصية عنصرا أساسيا في العملية السردية؛ فلا يمكن تصور نص روائي دون شخصيات، وإن كان في مفهومها. فالتصنيفات التي وظفها الروائي عبد الله الأحمدي في "طيور سوداء تشبه الغربان"، كان لها دور كبير في إضفاء جمالية كبيرة على هذا العمل الروائي؛ لأنها تميزت بالواقعية. فعلى الرغم من كون الأحداث التاريخية الواردة في الرواية (ذات طابع صراعي)، إلا أن هذا لم يعق حركيتها السردية، لكنها في الوقت نفسه انخرطت في أحداث الرواية التاريخية (التصادمية أحيانا والتواصلية أحايين أخرى)، حيث عملت هذه الأحداث على رسم مسار حيوات هذه لشخصيات السردية.

العلاقة التصادمية

تجلى هذا البعد التصادمي بين شخصية الجندي منصور (الداعم للثورة)، وشخصية قاسم منصر. يقول السارد: ''اختلف الناس في تحليل الموقف حول جمهرة قاسم منصر، فمنهم من قال إنه تقوية للصف الجمهوري، ومن قائل إن مرحلة جديدة قادمة ستجرف الجمهوريين بعيدا عن مركز القرار، ومن قال إنه اختراق للصف الجمهوري من قبل السعودية، وهناك من صمتوا''(10). امتد هذا التصادم (الصراع) على طول المسار السردي للرواية (ص:63، ص:64، ص:126). وقد وصل هذا الصراع حدته ليتحول من صراع معلن إلى صراع خفي/ سري.

يقول السارد: ''كانت معركة صعدة آخر محاولة سعودية لإسقاط النظام الجمهوري من الخارج. انكسرت آمال بني سعود في إسقاط النظام الجمهوري، وإعادة الإمامة. بعدها قطعت الدعم عن الملكيين وحولته لعملائها الجدد من الجملكيين الذين أعادت تصنيعهم''(11). ويقول السارد عن شخصية صلاح في الصفحة: ''أما صلاح وهو يحاضر في مجلسه فقال: هناك ملحق سري للاتفاق أملاه السعوديون على أشباه الجمهوريين يتمثل في تسريح الوحدات العسكرية التي قاتلت في حصار السبعين يوما، وبناء جيش جديد عقيدته القتالية العداء للجنوب والحركة الوطنية، وتوجيه المدافع جنوبا، وتغيير المناهج الدراسية ومحو الخرائط الجغرافية التي تقر بتبعية جيزان ونجران وعسير لليمن'' (12).

العلاقة التواصلية

تجلت هذه العلاقة التواصلية من الشخصيات السردية التي قامت بالفعل السردي بنوع من التناوب: شخصية الجندي منصور، شخصية القائد طويل، شخصية فاطمة، شخصية الصحفي صلاح جابر، شخصية الهندي. وذلك من خلال نوع من التناوب السردي. يجمعها هاجس الحلم وتحقيق النصر/الثورة. والخروج من هذا الصراع/الحرب الذي شكل العتبة الرئيسية لهذا النص السردي. هذا الصراع الذي جاء مبثوثا في حنايا النص الروائي: ص6، ص:7، ص:9، ص: 23، ص: 23، ص:26. وهكذا دواليك. حيث ارتبط هذا الحلم بالشخصيات التي ميزتها علاقة تواصلية.

سعى الروائي عبد الله الأحمدي من خلال هذا النص السردي إلى تأصيل طرائق توظيف التاريخ. سواء من جانب الشخصيات أو من جانب الأحداث. حيث دلَ توظيفه للتاريخ على وعيه بأهمية حضوره الكبير والفاعل في حياة الناس. وقد عبر من خلال هذا التوظيف عن الواقع المعيش من جهة، كما أكد استمرار الماضي في الحاضر وإسقاط ما حدث على ما يحدث.

الإحالات:

(1) إبراهيم (عبد الله) السردية العربية، بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/ المغرب، 1993، ص: 142

(2) Genette (Gerard) Figure II, Seuil, Col points, Paris, 1969, p: 247

(3) لوجون (فيليب) السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي، ط1، ترجمة وتقديم: عمر حلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1994، ص: 10

(4) Peirce (Ch, S) Ecrits sur le signe, Seuil, Col points, Paris, 1978, P :95

(5) الأحمدي (عبد الله) طيور سوداء تشبه الغربان، ط1، مؤسسة حزاوي للتنمية الثقافية، اليمن، 2024، ص: 152

(6) الأحمدي (عبد الله) طيور سوداء تشبه الغربان، ص: 40

(7) الرواية، ص:171

(8) الرواية، ص:5

(9) الرواية، ص: 136

(10) الرواية، ص:128

(11) الرواية، ص: 165

(12) الرواية، ص: 173